「デザイン」と「アート」の関係は?

イシワタ(聞き手)

「コミュニティデザイン」という興味深い言葉を掲げておられる谷口先生から見ると「デザイン」と「アート」ってどんな関係ですか?

谷口

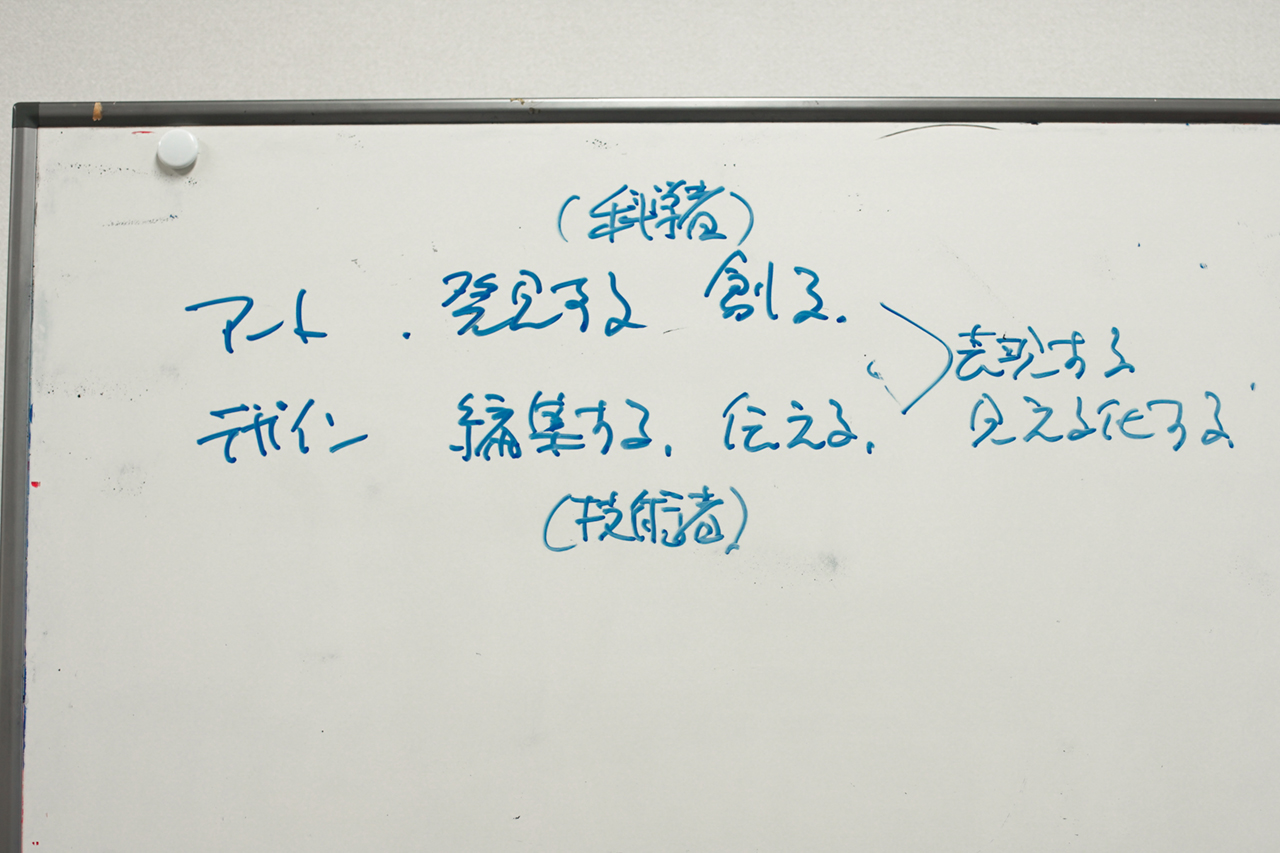

ちょっと、図を描いて考えていたんですよ。一般化できる話なのかどうかわかりませんが、例えばイシワタさんのひょうたん畑計画の話でいうと、三岳地区の人たちがひょうたんを育ててきた年月には厚みがあるけど土の中に埋もれていて、今誰かが見つけないとなかったことになってしまう。それをおもしろがって見つけてしまうのがアーティストですよね。で、デザイナーはどっちかっていうと、あんまり小さな点には気付けなくて、でも誰かが気付いたものをおもしろいと思ったら編集して社会にデビューさせる、伝えていく。そんな違いがあるんじゃないかと。

イシワタ

なるほど!分かりやすい!!私、とにかく伝えるのが下手で、見つけることしかできないんですけど。

自分を捨てることなく周囲に目を向け、行き来する。

谷口

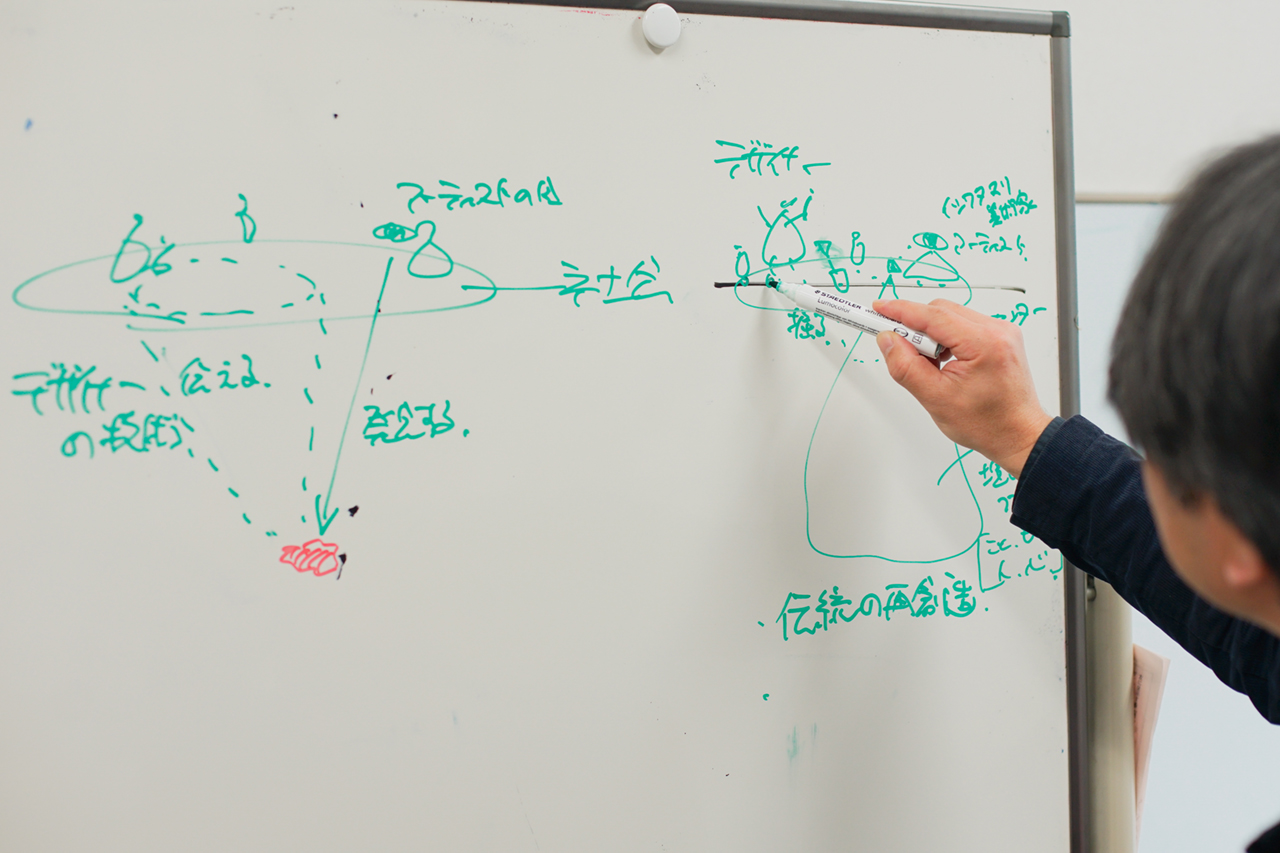

アーティストがそこまで上手にできてしまうと、とがった部分が丸くなってきたりとか、見つける感度が落ちてくるんじゃないかなと。でもイシワタさんは見つけるだけじゃなくて、(下手と言いつつ)伝えたり巻き込んだりしているのがおもしろいなと思ってて。イシワタマリという美術家ががちょっと広がりをつくったところに山山アートセンターがあって、そうなると輪が大きくなって、地域のいろんな人が関われる。

イシワタ

そうですね。私は「地域」とか「地元」という感覚が薄いから、基本的にズレてるんです。だから例えば、「少子高齢化問題」って素朴に変だなと思ってたり(だって海外からの移住者が増えれば数字としての比率は変わります)、そもそも「日本」っていう枠組み自体を疑問に思っている(例えば100年以上前に日本からブラジルとかハワイとかに移住した人の数は決して少なくないわけで、その歴史を考えると「日本」って日本列島の中に収まらないはず)。それを言葉として口にしても誰にも伝わらないんだけど、そういう感覚のズレがプラスに転換する方法、地域の人にとってピンとくる形にする方法を探ろうとしてます。

谷口

ものの見え方って人によってサングラスかけてるかけてないかくらい違いますよね。 色眼鏡の世界が当たり前になって、自分が色眼鏡かけてることにすら気づかない。イシワタさんはこれまでのご経験をもとに、すごく広がりのあるネットワークを福知山に持って来ていてくれています。「山山アートセンター」 を持つことでイシワタさんはとがった自分を捨てることなく、もう少し多様なものに目を向け、そこからいろいろなものを吸収して自分のとがったものを研ぎ澄ます。行ったり来たりができる、そんな器が山山アートセンターかなと思ったりします。

暮らしの中に、揺れを肯定できる場を

イシワタ

私は経歴的にアートの専門家とは言い難い。アートに支えられて生きてきた一個人です。だからこそ、アート業界が閉じていることがもどかしい。みんなの生活に直結する可能性があるのに、アートに馴染みのない人には伝わらない。いろんな人の力を借りながら何とか、伝えようとしている感じです。 地域におけるアートセンターの役割があるとすれば、「闇」の受け皿になることでは、と球体アイさんと話していました。誰の心にも闇はあるし、気持ちの揺れもある。それを美しいものとして肯定する受け皿がないと、行き場のない闇がどんどん深くなってしまう。

谷口

揺れを肯定するというのはとても大事な気はする。田舎に行けば行くほど、揺れを表面的には許さない。

イシワタ

私自身が地域で暮らしていくためのライフラインが山山アートセンターです。思春期の子とか、これまでアートに馴染みのなかった人も、マイナスを逆手にとって生きるコツみたいなものを拾える場になったらな、と思います。

※1 コミュニティデザイン

地域や社会における人と人のつながり方やその仕組みをデザインすること。

※2 少子高齢化問題

日本社会全体における人口比率の変化(子どもが減り高齢者が増える)は、介護人材の不足、若者の経済的負担増加など主にネガティブな問題として取り沙汰されている。

※3 日本からブラジルとかハワイとかに移住した人の数

明治維新以降、戦後や震災後の不況の折に触れて日本政府はたびたび国民の海外移住を促してきた。とくにブラジルへは1908年以降の約100年間で13万人の日本人が移民し、その子孫の人口は現在約191万人といわれる(ブラジル総人口の約0.6%)。